www.critikat.com/Brazil.html

En 1985, Terry Gilliam réalise avec Brazil son premier film réellement indépendant de l’équipe du Monty Python Flying Circus. L’humour potache de la troupe anglaise est bien loin dans cette variation sur le thème de 1984 de George Orwell, et la noirceur de son ironie valurent à Gilliam la première et la plus fameuse de ses batailles avec les studios, ses distributeurs d’alors refusant de sortir le film en l’état. Fort heureusement, les distributeurs européens n’eurent jamais cette pudeur, et c’est la version définie par Gilliam lui même comme la "Final Director’s Cut", qu’il nous a toujours été donné de voir. En 1985, à sa sortie en France, cette peinture d’une société dictatoriale, kafkaienne, bureaucratique jusqu’à l’absurde, avait la couleur du mauvais rêve d’un adversaire de la politique qui allait être celle de Thatcher et de Reagan. Que dire aujourd’hui de l’héritage de Brazil ?

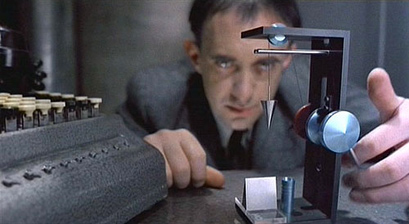

« Quelque part au vingtième siècle », situent quelques mots au début de Brazil. La situation géographique est aussi peu claire, mais une chose est sûre : la ville est le monde, et rien n’existe hors de ses limites autorisées. Car tout est sujet à diverses interdictions et législations dans le monde ultrabureaucratique de Brazil, un monde que le doux rêveur Sam Lowry ne supporte que grâce à ses rêves. Jusqu’au jour où un improbable concours de circonstances le met en présence de la femme de ses rêves, au sens propre. Celle qu’il tente perpétuellement de sauver dans ses rêves épiques existe réellement. Dès lors, il ira jusqu’à défier la toute puissante machine bureaucratique pour la retrouver - mais la dite bureaucratie refuse de se laisser faire…

Sam Lowry est le héros du premier film réellement indépendant de Terry Gilliam après la période du Monty Python Flying Circus. Comme tous les héros de Gilliam après ce film, il possède les caractéristiques que l’on peut imputer au réalisateur lui-même, tant il est évidemment que chacun, du Paris de Fisher King au Baron de Munchausen, n’est jamais qu’un alter ego du réalisateur. Perpétuellement en lutte face au monde, le héros chez Gilliam fait une confiance aveugle à ses rêves, et réagira toujours dans cette logique. Si le rêve se manifeste dans la réalité, rien de plus normal : ici, Lowry ne s’étonne pas vraiment lorsque Jill, la femme qu’il aime, s’avère être autre chose qu’un songe. Pour Gilliam, la réalité n’est qu’un support pour concrétiser le rêve. Lowry, dans Brazil, est la seule personne à vivre par l’image : une image fugitive permet d’apercevoir dans son appartement plusieurs photos de stars de l’âge d’or d’Hollywood. Partout ailleurs, règne l’absence de la moindre iconographie, hors celle de la propagande de la bureaucratie (« être suspicieux donne confiance en soi », et autres « la délation peut sauver des vies »). Lowry est l’homme pour qui l’image signifie autre chose que la morale, pour qui l’art existe encore. Respectant donc l’art de la représentation de l’irréel par son fac-similé en image, Lowry accepte que l’onirisme devienne concret, qu’il puisse retrouver Jill hors de son monde intérieur. Mais fondamentalement, Lowry n’est pas dupe. Sa représentation de lui-même dans ses rêves est celle de l’homme-oiseau - image certes exaltante, mais également réplique d’Icare, l’homme dont les ailes lui valurent de se brûler au soleil. Lowry se connaît, inconsciemment peut-être, un destin exceptionnel - mais un destin dont la singularité le conduira à sa perte.

Comme George Orwell, dont le 1984 est une inspiration manifeste de Brazil, Gilliam n’établit aucune distance narrative dans sa dystopie - si ce n’est sa tendance à l’absurde grandiloquent. Celle-ci s’exprime notamment dans une esthétique outrée, manifestement héritée de l’œuvre de Fritz Lang, Metropolis et les Dr. Mabuse en tête. Cette esthétique, de même que celle du film de l’année précédente par Ridley Scott, Blade Runner, définit le style très identifiable qu’on nommera plus tard le rétrofutur. Décors totalitaires outrés, aux arrogantes envolées architecturales héritées de la littérature fantastique de la fin du XIXème siècle (Jules Verne notamment), et gadgets futuristes, se mêlent dans le rétrofutur à une esthétique vestimentaire des années 1930. Ce monde est déjà tombé sous la coupe de la folie statique totalitaire d’un monde exclusivement procédurier. Labyrinthes politiques et bureaucratiques, art à l’allure universellement écrasante (que ce soient les buildings cyclopéens comme les statues d’anges aux faux airs soviétiques), musique calquée universellement sur le thème de la chanson titre : la stase est partout dans Brazil, y compris dans la morale de sa société dominante. Même les enfants, pourtant image vivante du chaos, reproduisent à l’exact les monstruosités policières et procédurières de leurs aînés dans leurs jeux. L’humain de Gilliam, dans Brazil, comme dans sa filmographie entière, c’est pourtant le chaos : Lowry rêve, refuse de se conformer aux règles les plus absurdes, constitue un élément par essence subversif. Refusant de se conformer aux règles d’un dieu moral et intolérant (ici incarné dans la machine bureaucratique), Gilliam perpétue dans chacun de ses héros le mythe de Lucifer, l’ange qui douta de la providence divine d’un dieu unique, par essence synonyme de la stase. Le prix de ce doute - la déchéance - est lourd à payer, et Lowry, comme Paris, ou le Baron de Munchausen, savent pertinemment qu’il en est ainsi.

Brazil est définitivement le film-monde de Gilliam. Jamais dans sa carrière future n’aura t-il réussi avec autant d’intensité à mettre son univers en scène. Le réalisateur possède, dans une certaine mesure, un rapport obsessionnel à l’image, ce qui le rapproche d’un John Carpenter, Federico Fellini, ou de la première période de Tim Burton. Par essence, chacun de ces réalisateurs se voit comme un homme-cinéma. Il possède une vision artistique et thématique qui structure son monde, et qu’il n’est pas prêt à brader auprès de son auditoire. Orwell conclut 1984 sur une sombre défaite ; Gilliam termine Brazil sur une victoire qui est cependant plus amère encore. Dès ce premier film de sa carrière en solo, il pose l’hypothèse du triomphe comme vaine, et le combat pour y atteindre comme l’essentiel. Terry Gilliam, réalisateur aux personnalités mutiples, pourrait rajouter celle du Quichotte à sa déjà longue liste (ce qu’il a d’ailleurs tenté de faire dans son projet avorté, The Man who killed Don Quixote). Mais le Gilliam-Quichotte serait, et ce n’est que justice, une créature de roman, et non le « vrai », celui de Cervantès. Dans son Cyrano de Bergerac, Rostand soutient dans la bouche de son héros que « [les moulins qui tournent à tous vents pourraient, si on les attaquait] vous lancer dans la boue / ou bien dans les étoiles ! ». Gilliam-Quichotte s’est envolé dans les étoiles avec son magistral Brazil. Qu’un précieux petit peu de lui y soit resté, qui manquera à sa filmographie future, n’est finalement qu’une conclusion douce-amère, mais en tous points digne de ce grand rêveur qu’est Terry Gilliam.

Vincent Avenel